建設業における人手不足の現状

建設業界全体で人材が不足している中で、「建設・不動産」業界は、他の業界と比べて転職求人倍率がかなり高い状況にあります。これは、それだけ人材を求めている企業が多いということです。

施工管理職の人手不足の深刻さ

建設業界全体で人材が不足している中で、特に施工管理の仕事は、プロジェクトを成功させるために不可欠な役割を担っているため、需要はますます高まっています。しかし、若手の人材がなかなか入ってこないことや、離職率の高さが問題となっており、この需要と供給のギャップが深刻さを増しているのです。

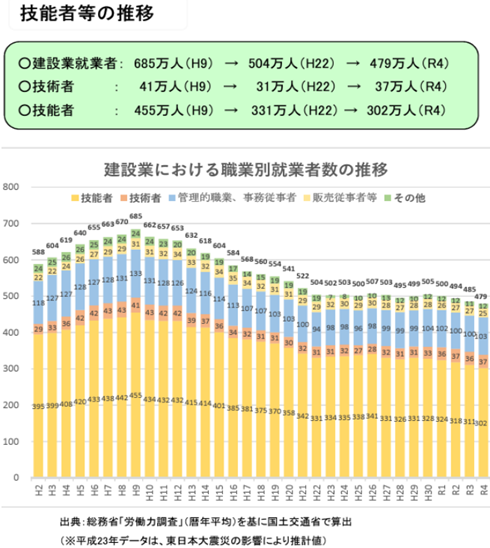

国土交通省のデータによると、建設業の就業者数は1997年のピーク時である685万人から、2022年には479万人にまで落ち込んでいます

。その一方で、施工管理などの建設技術者数はほぼ横ばいで推移しており、人手不足が深刻化していることがわかります。

この状況は、建設需要の増加と就業者の減少という二つの側面から成り立っています。住宅建築の需要は回復傾向にあるにもかかわらず、建設業で働く人は1997年のピーク時以降減少し、特に施工管理の人手不足が深刻化しています。

業界全体の人手不足の影響

施工管理の人手不足は、単に現場が回らないというだけにとどまりません。これは業界全体に大きな影響を及ぼします。

- ・ 工期の遅延が発生する

人手が足りないと、1人あたりの業務量が増え、工程管理が行き届かなくなります。その結果、工期が遅延するリスクが高まります。工期の遅れは、会社の信頼を損なうだけでなく、違約金の発生にもつながりかねません。 - ・ 品質の低下が懸念される

一人で複数の現場を担当することになると、細部まで目が届かず、施工ミスが発生し、品質が低下する可能性があります。品質の低下は、企業の信用を失い、顧客離れにつながる大きなリスクです。 - ・ 業務負担が増加する

人手不足の影響は、既存の社員に集中します。長時間労働や休日出勤が常態化し、過労やストレスが増えることで、さらなる離職につながってしまうという悪循環に陥ることも懸念されます。

施工管理の人手不足の原因

高齢化と若手不足の相互作用

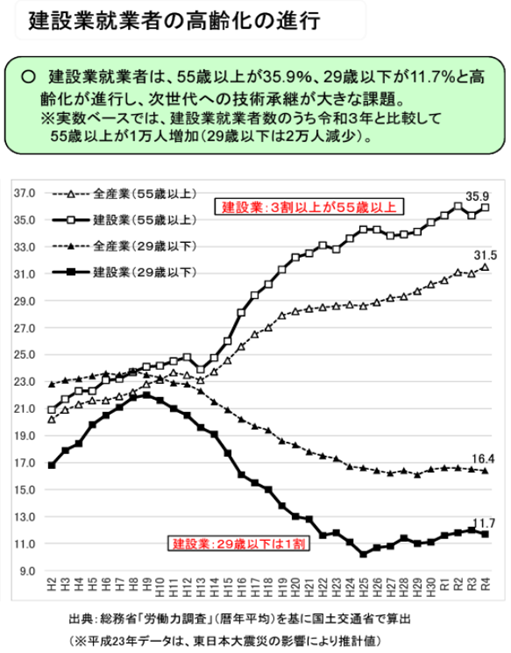

建設業界は高齢化が進行しており、60歳以上の技能者が全体の25.7%を占めています。一方で、29歳以下の若年層は全体の11.7%程度しかいません。このままでは、今後10年で熟練した技術者の多くが引退し、そのノウハウが失われてしまうことが確実です

。しかし、若手の入職数が少ないため、技術や知識の継承が大きな課題となっています 。特に、団塊の世代が大量に退職する「2025年問題」を目前に控え、この課題はますます深刻になっています。

厳しい労働環境の実態

施工管理の仕事は「きつい、汚い、危険」という「3K」のイメージが根強く、これが若手の人材が敬遠する大きな要因の一つです。特に、長時間労働や休日出勤の常態化は、ワークライフバランスを重視する現代の働き方とはかけ離れており、人材の定着を妨げています。

賃金と福利厚生の問題

他の業界と比べて、給与水準が低いというイメージも、人材確保を難しくしている原因です。また、福利厚生が十分でないことも、若手や女性の入職を妨げる要因となっています。給与や待遇面の見直しを行い、他社に負けない魅力的な条件を提示することが、優秀な人材を確保する上で非常に重要です。

施工管理の人手不足解消策

働きやすい職場づくりの重要性

人手不足を解消するためには、従業員が「この会社で長く働き続けたい」と思えるような職場環境を整えることが不可欠です。

労働環境の改善

週休2日制の導入や残業時間の削減など、働き方改革関連法に対応するための取り組みが必須です。これにより、従業員の満足度が向上し、離職率の低下や求職者の増加が期待できます。実際に、ある建設会社では、週休2日制の導入により離職率が約20%改善したという報告もあります。

福利厚生の充実

給与の見直しや手当の拡充、資格取得支援制度など、社員が安心して働けるような福利厚生を充実させましょう。特に、若手や女性の採用を強化するためには、独身寮の提供や家賃補助、育児支援制度なども有効です。社員の声を聞きながら、必要な制度を取り入れていくことも重要です。

デジタル化と施工管理の効率化

ITツールの導入による業務効率化は、人手不足対策として非常に効果的です。日々の業務を効率化することで、残業時間を減らし、社員の負担を軽減することができます。

施工管理アプリの活用

施工管理アプリやシステムを導入することで、工程表の共有、進捗管理、書類作成などを一元管理できます。これにより、事務所と現場間の情報伝達がスムーズになり、移動の手間や連絡の負担が大幅に削減されます。

ノウハウの蓄積と共有

ツールやシステムで工事情報を一元管理することで、技術やノウハウがデータとして蓄積されます。これにより、ベテランの技術者の経験や知識を若手にスムーズに継承することが可能となり、人材育成にも役立ちます。

採用戦略の見直しと成功事例

これからの採用活動は、ただ求人を出して応募を待つだけでは不十分です。会社の魅力を積極的に発信し、求職者に見つけてもらうための「攻め」の採用戦略が必要です。

採用専門ホームページの作成

会社の強みを明確にし、採用専門のホームページを作成することが有効です。会社の雰囲気や働く社員の様子、福利厚生などを具体的に伝えることで、求職者の興味を引きつけ、応募率を高めることができます。成功している建設会社は、会社のホームページとは別に採用専門のホームページを作成しています。

SNSやオファーボックスの活用

若手人材の採用には、SNSやダイレクトリクルーティングサービス(例:オファーボックス)の活用が効果的です

。山口県のある企業では、SNSや体験型会社説明会などを通じて、毎年10名の技術者候補を採用し、社内の平均年齢を50歳から39歳に引き下げることに成功しています。

人材紹介会社の攻略

技術者の中途採用に不可欠なのが、人材紹介会社を攻略することです。多くの会社は人材紹介会社に登録するだけで終わってしまいますが、採用を成功させている企業は、人材紹介会社に対して自社のアピールを定期的に行っています。これにより、人材紹介会社が自社を積極的に転職者に推薦してくれるようになり、採用の成功率が高まります。

「あなたの仕事を選んでください」体験型会社説明会

若者向けの採用活動の事例として、RPGのキャラクターに見立てた「魔法使い」「剣の代理人」「戦士」から仕事を選んでもらう体験型の会社説明会も効果的です。このようなユニークな取り組みは、SNSでの拡散も期待でき、より多くの若者にアプローチできます。

「オファーボックス」と「LINE公式アカウント」の活用

オファーボックスで面接を獲得し、その後はLINE公式アカウントで学生とのメッセージを効率化する事例もあります。これにより、問い合わせ導線を統一し、学生への一斉送信も可能となり、学生とのコミュニケーションをスムーズに進めることができます。

まとめ

施工管理の人手不足は、建設業界が直面している避けては通れない課題です。しかし、労働環境の改善、ITツールの活用、そして「攻め」の採用戦略によって、この課題は十分に解決可能です。

まずは、自社の現状を見つめ直し、どこに課題があるのかを明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。そして、この記事でご紹介した解決策を参考に、具体的な行動に移してみてください。

建設業界の採用や人材育成に関するお悩み、具体的な進め方について、専門のコンサルタントが無料でご相談を承ります。