近年、建設業界で深刻化している人手不足は、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。長年この業界を支えてきた熟練の職人さんが大量に引退を迎え、若手人材の確保が難しくなっていることに加え、労働環境の課題も存在します。こうした状況を放置すれば、工事の遅延や品質低下を招きかねず、業界全体の存続が危ぶまれる事態に発展する可能性も否定できません。

本日は、建設業界が直面している人手不足の現状と、その背景にある「2025年問題」について、そして、この課題を乗り越えるために何をすべきか、具体的な対策と事例を交えて分かりやすく解説していきます。このコラムが、皆さまの会社の未来を考える一助としていただければ幸いです。

目次

建設業界における人手不足の深刻な現状と課題

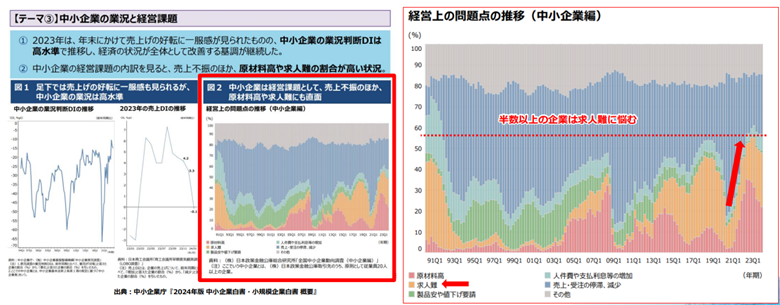

建設業界では、人手不足が年々深刻化しています。日本政策金融公庫の「全国中小企業動向調査」によると、コロナが落ち着いた今、中堅・中小企業の採用課題として「求人難」が再び噴出している状況です。経営上の問題点として「求人難」や「人件費・原材料等の経費高騰」を挙げる企業が増加しており、特に中小企業では半数以上が求人難に悩んでいる状況です。

この背景には、主に以下の3つの要因が絡み合っています。

1.就業者数の減少と高齢化の進行

建設業界の就業者数は、1997年のピーク時(685万人)から減少の一途をたどり、2010年以降は横ばいの状況です。しかし、年齢別割合の推移を見ると、全業種平均と比較して55歳以上の就業者の割合と29歳以下の就業者の割合の差が拡大しており、少子高齢化が進んでいることが分かります。2025年には、団塊の世代が75歳以上となり、長年業界を支えてきた熟練技術者が大量に引退を迎えるため、人手不足がさらに加速することが懸念されています。

2.労働条件の厳しさによる若手離れ

建設業は、他の産業と比較して労働時間が長く、休日が少ない傾向にあります。

- 年間実労働時間:建設業は全産業の平均よりも年間で約346時間も長いです。

- 年間出勤日数:建設業は全産業の平均よりも年間で約30日ほど多いです。

このような厳しい労働環境は、若者から敬遠される大きな要因となり、新規入職者の減少につながっています。転職者が前職を辞めた理由としても、「労働時間や休日等の労働条件が悪い」ことが最も多く挙げられています。

3.高い離職率と離職超過の状態

苦労して採用した若手人材が定着しないという課題も存在します。建設業の新卒3年以内離職率は、大卒で約3割、高卒では約4割と、高い水準で推移しています。

また、産業別の入職率と離職率を見ると、建設業は全産業平均と比較して離職率は低いものの、入職率が離職率を下回っており、離職超過の状態であることが伺えます。これは、産業(業界)として人材が減少していることを明確に示しています。

建設業が直面する「2025年問題」とは

2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることで、社会全体に様々な影響が生じる問題です。建設業界は、この問題の影響を特に強く受けると言われています。

- 熟練技術者の大量引退:2025年以降、建設現場を長年支えてきたベテラン技能工が大量に引退し、彼らが持つ技術やノウハウが失われることが懸念されます。

- 技術継承の困難:若年層の入職者が少ない現状では、熟練技術者が培ってきた高度な技術を次世代に継承することが難しくなります。

- 人手不足倒産の増加:人手不足によって受注した工事に着手できない、工期が遅れるといった事態が頻発し、経営悪化につながるケースが増加しています。

- 「2024年問題」との複合的影響:2024年4月1日からは、建設業にも「働き方改革関連法」が適用され、時間外労働の上限規制が設けられます。これにより、長時間労働に頼ってきた企業は、より一層の生産性向上が求められることになります。この2024年問題と2025年問題が重なることで、建設業界は前例のない大きな変革期を迎えていると言えるでしょう。

建設業界が今すぐ取り組むべき人手不足対策

こうした深刻な状況を乗り越えるためには、企業は従来の採用・経営方法から脱却し、新しい時代に合わせた戦略を構築する必要があります。ここでは、私たちが特に重要だと考える対策をいくつかご紹介します。

1. 採用戦略の抜本的な見直し

もはや「お金を払って求人を出せば採用ができる」という時代ではありません。

「選ぶ採用」から「選ばれる採用」へのシフトチェンジが必要です。

- デジタル採用スキームの確立:

Indeedなどの求人検索エンジンやSNS、動画コンテンツなどを活用し、自社の採用特化型ホームページを中心に情報発信力を高めることが重要です。ブログや口コミサイト、チャットツールなどを組み合わせ、求職者が「応募してよかった」と思えるような、採用体験(採用CX)を設計・構築することが求められます。 - 採用ペルソナの明確化:

誰に、何を、どうやってPRするのかを明確にし、求める人材像(ペルソナ)を設定することで、募集の精度を高めます。 - 惹きつけ型採用への転換:

特に新卒採用においては、説明会や面接だけでなく、インターンシップや仕事体験イベントなどを通じて、学生との接触頻度を増やし、自社の魅力を丁寧に伝えることが求められます。

2. 労働環境の改善と処遇の見直し

若手人材を惹きつけ、定着させるためには、働きがいのある魅力的な職場環境づくりが不可欠です。

- 賃金・評価制度の見直し:

長時間労働による残業代で稼ぐという発想から脱却し、能力や成果を正当に評価する制度を導入することが重要です。資格取得支援制度なども充実させることで、社員のスキルアップを促し、やりがいを持って働ける環境を整えます。 - 多様な働き方の導入:

ワークライフバランスを重視する傾向が強まる中、テレワークやフレックスタイム制の導入、男性社員への育児支援などを積極的に検討する必要があります。 - 女性活躍の推進:

就業者が減少する中で、女性の現場従事者や技術者が活躍できる環境づくりが必要です。女性専用の更衣室やトイレの設置、育児休暇制度や時短勤務制度の導入など、男女問わず働きやすい職場を目指します。

3. 多様な人材の活用と育成

人手不足の解消には、若手だけでなく、幅広い層に目を向ける必要があります。

- 外国人人材の活用:

日本人口が減少する中、外国人人材の活用は不可欠です。建設分野の特定技能外国人の受け入れ枠は5年間で8万人とされており、今後さらに活用が進むと予測されます。日本語教育や生活支援など、受け入れ環境を整備することが重要です。 - 中途採用・経験者採用の増加:

新卒採用だけでなく、中途採用・経験者採用を計画的に進める必要があります。募集人材のイメージを明確化し、複数媒体を並行して活用する「オムニチャネル化」が鍵となります。 - 人材育成の強化:

せっかく採用した人材を定着させ、成長させるためには、計画的な育成が必要です。新人研修や技術講習だけでなく、キャリアパスに連動した階層別研修や、資格取得に向けた会社からの補助・サポートなど、育成力の高い会社に人材は集まります。

建設業の人手不足対策成功事例

船井総研では、全国の建設業の中小企業様を対象に、採用に関するコンサルティングを行っています。ここでは、実際に成果が出た事例をいくつかご紹介します。

中途採用成功事例

- 中部地方B社(電気工事):人口4,000人の地域にある会社ですが、年間応募数0名から1年間で50名の応募があり、若手5名の採用に成功しました。

- 関東地方D社(アスベスト除去):元は他社媒体で月5名応募だったのが、月33名応募に増加し、3ヶ月で6名の採用に成功しました。

- 九州地方F社(ダクト工事):元は何も採用活動をしていませんでしたが、1年間で35名の応募があり、若手作業員3名の採用に至りました。

新卒採用成功事例

- 中四国地方A社(総合建設業):年商60億円、社員数90名の企業様で、大卒施工管理志望者を16名採用しました。

- 関東地方E社(電気工事):年商30億円、社員数80名の企業様で、大卒施工管理志望者を4名採用しました。

- 東海地方C社(建築):年商40億円、社員数120名の企業様で、大卒・専門卒の施工管理志望者を9名採用しました。

はい、承知いたしました。提供されたHTMLレポートとPDF資料の内容を参考に、まとめの部分をダウンロードレポートへの導線がより明確になるように修正します。

建設業界の未来は、皆さまの取り組み次第で変えられます

建設業界の人手不足は、今後も深刻化していくと予測されています。しかし、これは業界全体が新しい時代へと生まれ変わる大きなチャンスでもあります。

- 労働環境の改善や賃金の見直し

- ICT技術の導入による業務効率化

- 若手や女性、外国人人材の積極的な採用と育成

といった取り組みを、経営者が主体となって計画的に進めることが、人手不足の課題を乗り越え、企業を成長させる鍵となります。

「自社で何から始めればいいか分からない…」「計画的に採用活動を進めたい…」といったお悩みをお持ちではありませんか?

より詳しい採用の時流予測や具体的な施策、成功事例については、「2025年 建設業界×採用 時流予測レポート」で詳しく解説しています。

今、皆さまの会社に何が求められているのか、そしてどのように行動すべきなのか。

このレポートをダウンロードいただき、貴社の採用戦略や経営戦略の策定にご活用ください。