建設業界の経営コンサルティングを手掛ける船井総研です。現在、建設業界は資材価格の高騰、円安、深刻な人材不足、労働環境の見直しを迫る働き方改革といったさまざまな大きな課題に直面しており、「この業界の今後の状況はどうなるか」と不安を感じている中小企業も少なくないでしょう。しかし、これらの問題は建設産業が変革し、より強固な体制を築くための成長の機会でもあります。本稿では、業界の現状と今後の展望、そして中小建設業が生き残るために必要な具体的な戦略と方法について、当社の知見を交えながら詳しく解説します。

目次

1.建設業界の現状と最新動向(2024年~2025年)

1.1 建設業界の現状:数字で見る市場の動向

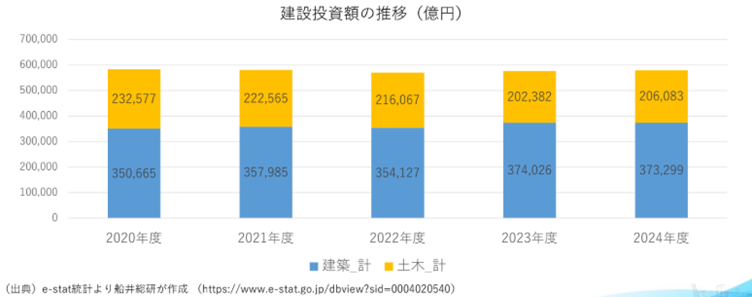

2024年から2025年にかけて、建設業界はいくつかの重要なトレンドと課題に直面しています。全体の建設投資額を見ると、微増または横ばいで推移していますが、その内訳には大きな変化があります。

建設投資額の推移

土木部門:2024年度の建設投資額は20兆6,083億円で、前年度比101.8%と増加傾向にあります。

建築部門:一方、建築部門の投資額は37兆3,299億円で、前年度比99.8%とわずかに減少しています。

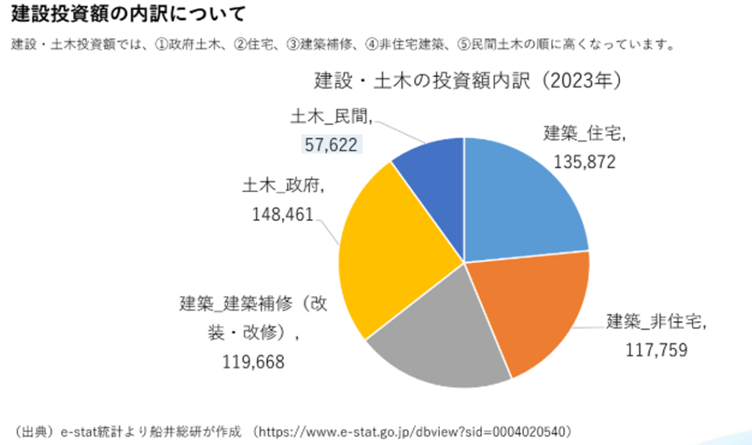

この背景には、民間投資の冷え込みが影響していると考えられます。建設投資額の内訳を見ると、

政府土木が14兆8,461億円で最も大きく、次に建築_住宅が13兆5,872億円、建築_建築補修(改装・改修)が11兆9,668億円と続きます。このデータは、公共仕事やインフラ整備、そして既存建物のリフォーム・リノベーション分野が市場を支えていることを示しています。

着工数と着工棟数の動向

住宅着工戸数

日本全国の住宅の年間着工戸数は、2022年から2023年にかけて減少傾向にあり、2023年の着工戸数は81万9,623戸でした。これは、住宅市場が新築からリフォームへと変化している可能性を示唆しています。

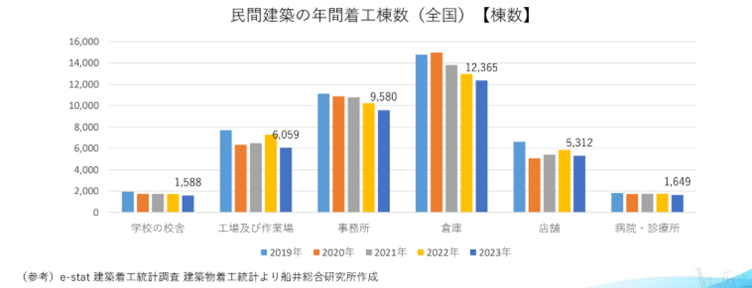

民間建築着工棟数

民間建築の年間着工棟数も、2023年は全ての建物で減少しています。着工数が多い順に、倉庫、事務所、工場、店舗となっており、特に倉庫の着工棟数は多いものの、前年比では軒並み減少しています。

これらの数字は、建設業界が新築・新設の需要に頼るだけでなく、新たな収益の柱を確立することが必要とされていることを明確に示しています。

1.2 2024年問題と労働環境の変革

建設業界にとって2024年の最も重要な出来事の一つが、働き方改革関連法の適用です。2024年4月1日から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、違反した場合は罰則が科されることになりました。これは、従来の長時間労働に頼っていた働き方を根本から見直すことを求めるものであり、業界全体に大きなインパクトを与えています。

この規制が引き金となり、企業は喫緊の対応を迫られ、生産性向上が急務となっています。特に、国内建設業界の深刻な人手不足による労務単価の上昇と、専門工事費や資材調達価格の高騰が建設工事原価を押し上げ、収益を圧迫しています。その結果、施主側は物価高騰の影響が著しい高額な建物の建設を避ける傾向にあり、年間着工棟数の減少につながっています。

この厳しい状況を乗り越えるためには、従来のビジネスモデルからの脱却と、新たな成長戦略の構築が不可欠です。

2.建設業界が直面する主要な課題と将来の展望

2.1 深刻化する人手不足と高齢化

建設業界の慢性的な人手不足は、高齢化と若年層の入職率低下によって深刻化しています。国土交通省のデータによると、建設技能労働者のうち55歳以上が全体の約34%を占める一方で、29歳以下の割合は全産業の平均よりも低い水準にあります。この状況が続くと、熟練技術の継承が困難になり、工事の遅れや品質の低下を招くリスクが高まります。

労働力不足は、労務単価の上昇を招き、建設工事原価を押し上げる一因にもなっています。企業の利益を圧迫するだけでなく、優秀な人材を確保し、適正な工期や品質を維持することが難しくなり、結果として業界全体の信頼を損なうことにもつながりかねません。

2.2 長時間労働の是正と働き方改革の推進

人手不足と密接に関連しているのが、長時間労働の問題です。建設業は、これまで工期厳守や災害時の緊急対応など、特殊な事情から長時間労働が常態化していました。しかし、2024年問題として時間外労働の上限規制が適用されたことで、従来の働き方を根本から見直すことが喫緊の課題となっています。

これに対応するため、週休二日制の導入や、時間外労働の削減、適切な工期の設定などが進められています。これは、単に法律を守るだけでなく、労働環境を改善し、若手人材を確保するための重要な戦略でもあります。労働者の処遇改善、適切な賃金設定、福利厚生の充実を図ることが、従業員のモチベーション向上と定着率の改善につながります。

2.3 建設コストの変動と材料費高騰

建設コストは、需要と供給のバランス、政策や規制、そして国際的な経済状況によって常に変動します。近年は、ウクライナ情勢や円安、物流コストの上昇などが複合的に絡み合い、資材価格の高騰が顕著です。特に、建築費を構成する労務単価や資材調達価格の上昇は、建設工事原価を直接的に押し上げ、中小企業の経営を圧迫しています。

資材価格の高騰は、建設プロジェクトにさまざまな影響を及ぼします。工事費の上昇はもちろんのこと、予算超過によるプロジェクトの中断や、企業の利益率の圧迫といった問題が生じます。公共工事では「物価スライド条項」が適用されることで価格変動のリスクが軽減される場合がありますが、民間工事ではその対応が難しく、企業がコスト上昇分を工事費に転嫁できずに苦しむケースも少なくありません。

3.中小建設業が生き残るための具体的な戦略

3.1 DX(デジタルトランスフォーメーション)推進

人手不足の解消と生産性の向上を目指す上で、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は必要不可欠です。生産性向上のためには、粗利を増やし、総労働時間を減らす必要があります。

- バックオフィスDX:

業務効率化のため、ビジネスチャット、人事管理システム、オンラインデータ管理ツールなどを導入します。日々の定型作業を効率化することで、従業員の負担を軽減できます。例えば、kintoneやfreee、ZOHOといったツールを活用して、事務作業から人事管理まで一元化することができます。 - インフラDX:

現場の生産性向上のために、現場管理ツール、遠隔管理ツール、3次元点群処理、UAV(ドローン)、ICT建機などを導入します。国土交通省が推進する「i-Construction」は、これらの技術を建設現場に導入し、生産性向上を図る取り組みです。ドローンによる測量や3Dデータ解析の実施、ICT建機の導入により、現場の技術者の工数を減らし、生産性を向上させることが可能です。

3.2 新たなビジネスモデルの構築

中小建設業が生き残るためには、独自の強みを確立し、時代の変化に対応したビジネスモデルを構築することが不可欠です。船井総研では、高収益体制の構築を推奨しています。

- 成長市場への参入:

倉庫・工場建築、小規模倉庫建築、工場改修など、需要が伸びている分野を狙いましょう。特に、eコマース市場の拡大に伴い、物流倉庫の建設・改修需要は今後も増加が見込まれます。 - 「専門店の複合化」戦略:

高度経済成長期の「総合化」やデフレ時代の「専門化」に代わり、2020年以降は実績のある専門店を集めた「専門店の複合化戦略」が旧来の総合化企業と差をつけています。 - 生成AIの活用:

Chat GPTやGeminiなどの大規模言語モデルを業務に活用することで、事務仕事から顧客分析まで大幅に効率化できます。例えば、文章の誤字脱字チェックや、手書きアンケートの文字起こしといった定型作業をAIで自動化できます。

3.3 建設ブランディング戦略のすすめ

生き残りの鍵は、人材確保とブランディング強化にあります。優秀な人材を確保し、地域社会からの信頼を獲得するためには、企業の魅力を高めるブランディング戦略が不可欠です。

- パートナーづくり:

M&Aや異業種連携、不動産会社や設計会社との連携など、人材や企業と連携し、その価値を最大限に引き出すことで経営上のシナジー効果を生み出します。 - 幹部・現場人材の登用:

業界OBや人材紹介・派遣会社との連携、ハローワーク、職業訓練校、地域の学校との連携など、さまざまな方法で人材を確保します。

4.他社と差別化する3つの視点:船井総研からの独自提案

4.1 建設業界のサステナビリティとESG対応の新展開

上位ページの多くは技術革新や政府の施策に言及していますが、環境問題や企業の社会的責任(ESG)への取り組みについての具体的な分析はまだ少ないのが現状です。しかし、今後の建設業界では、環境に優しい建設技術やサステナブルな資材の使用、エネルギー効率の高い建物の設計など、ESG視点からの取り組みが求められる可能性が高いです。

例えば、木造建築の推進や、リサイクル可能な資材の積極的な利用は、環境負荷を低減するだけでなく、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。また、再生可能エネルギー設備の導入や、建築物のエネルギー消費量を抑える技術を積極的に提案することで、環境意識の高い顧客層を獲得することも可能です。

4.2 気候変動への適応とリスクマネジメント

建設業界の将来性については多くの見出しで議論されていますが、気候変動がもたらすリスクや、それに伴う建設現場の対応策については十分に触れられていません。急速な気候変動や異常気象への対応、災害リスクの低減策など、将来に向けた柔軟なリスクマネジメントが求められる分野は、読者にとっても重要な関心事となります。

ドローンやレーザースキャナを用いた高精度な測量、ICT建機による遠隔操作など、インフラDXの技術は災害時の迅速な対応にも役立ちます。災害に強いインフラ整備や、気候変動に適応した建物の設計・施工といった専門性を高めることで、他社との差別化を図ることができます。

4.3 先進技術の活用と実践事例~BIM、AI、ロボティクスの未来~

DXやICTによる業務効率化については触れられていますが、具体的にどの先進技術がどのように現場で活用されているのか、またAIやロボット、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)など最新技術の実践事例や成功事例に関する詳細な分析はあまり見受けられません。これらの先端技術が建設プロセスにどのような影響を与え、業界全体の生産性向上や安全性向上に寄与するのかというテーマは、読者の興味を引く新たな切り口となります。

例えば、BIMを活用した設計・施工の効率化は、各工程での情報共有を円滑にし、手戻りを減らすことで大幅なコスト削減と工期短縮を実現します。また、AIを搭載したドローンによる現場の進捗管理や、ロボットによる溶接や資材運搬は、作業員の負担を軽減し、労働災害のリスクを低減します。これらの具体的な事例を挙げることで、読者は技術革新の恩恵をより身近に感じることができます。

まとめと今後の展望

建設業界は、人手不足や資材価格の高騰など、さまざまな課題を抱えています。しかし、これらの課題に対して政府や業界全体でさまざまな対策が講じられており、DX化や労働環境の改善は確実に進んでいます。中小建設企業がこの変化の波を乗り越えるためには、従来のやり方にとらわれず、新しい技術やビジネスモデルを積極的に取り入れることが必要です。

私たちは、建設業の皆様が直面する課題を共に乗り越え、成長していくためのサポートをいたします。